?

中國載人航天工程新聞發言人9月20日宣布,我國將實施載人航天工程首次空間交會對接任務,執行任務的天宮一號目標飛行器、長征二F運載火箭組合體已從酒泉衛星發射中心垂直總裝測試廠房順利轉運至發射區。天宮一號將于9月27日至30日擇機發射。

這位發言人說,按照計劃,首次交會對接任務,將首先發射天宮一號目標飛行器,之后發射神舟八號飛船,實施無人自動交會對接試驗。天宮一號飛行的主要任務是,為實施航天器空間交會對接飛行試驗、突破和掌握交會對接技術提供交會對接目標,初步建立長期無人在軌運行、短期有人照料的載人空間試驗平臺,為空間站研制積累經驗,進行空間科學實驗、航天醫學實驗和空間技術試驗。

據介紹,天宮一號在完成推進劑加注后,與運載火箭吊裝對接構成一個完整的組合體,并安全轉運至發射塔架。今后幾天,發射場將陸續進行目標飛行器、火箭功能測試和器箭地聯合測試等工作,進行最終狀態檢查和確認后,火箭加注推進劑,擇機實施發射。

目前,執行首次交會對接任務的各大系統已進入最后準備工作狀態,各項準備工作進展順利。

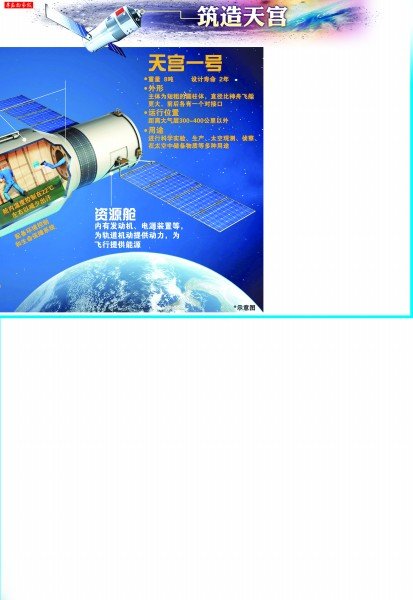

“天宮一號”長啥樣? 據悉,“天宮一號”主體為短粗的圓柱體,重量和神舟七號一樣,約為8噸,設計使用周期為2年。

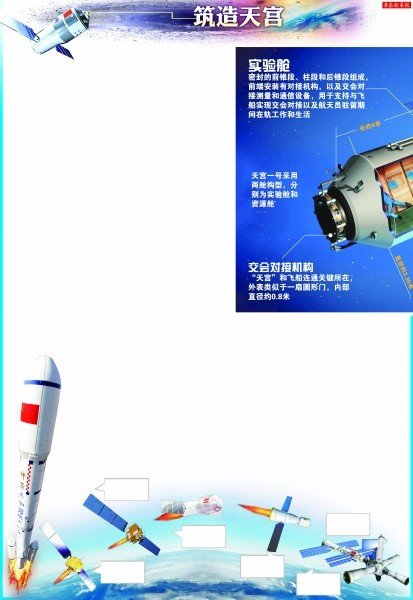

它采用兩艙結構,分別為實驗艙和資源艙。實驗艙用于航天員駐留期間在軌工作和生活。而資源艙內有發動機、電源裝置等,為軌道機動提供動力,為飛行提供能源。

“天宮一號”有一對翅膀,太陽能帆板就附著在翅膀上,“天宮一號”會始終跟著太陽轉,角度保持在50至60度左右,這樣就保證了有足夠的日照可以“充電”。帆板發電時,一部分電量直接供給天宮一號,一部分電量則儲存在鎳氫電池里,供黑夜時使用。

“天宮一號”最重要的功能是完成與飛船進行交會對接的試驗 。為此,它前后各設有一個對接口。安裝在實驗艙前端的交會對接機構,以及交會對接測量和通信設備,是“天宮”和飛船連通的關鍵所在。

航天員的生活必需品和工作所需的材料、設備均由飛船運送,載人飛船停靠在實驗室外邊,作為應急救生飛船。如果實驗室發生故障,可隨時載航天員返回地面,航天員工作完成后,乘飛船返回。

交會偏差不能超過18厘米 航天專家、《國際太空》雜志執行主編龐之浩指出,“交會對接”是舉世公認的航天技術瓶頸,在國外載人航天活動早期,航天器在空間交會對接過程中就曾失敗。在太空中的空間實驗室和飛船都是高速運行的 ,時速達到28000公里以上,在對接過程中,如果計算不準,就可能發生飛船相撞事故。龐之浩介紹說,“交會對接”中最令人撓頭的就是“追尾”了。在有人控制的情況下,一般發生重大追尾事故的概率要低,而在沒有航天員的情況下,就要靠地面引導和自動控制了。

有專家指出,要實現順利對接,兩個飛行器的相對速度不能超過每秒0.2米,橫向偏差不能超過18厘米。對接成功后,神舟八號飛船會通過很多把鎖緊緊綁住“天宮一號”。

有關專家表示,如果首次交會對接成功,將意味著我國成為繼美國、俄羅斯后,第三個獨立掌握航天交會對接技術的國家。因此,天宮與神八這次太空中的親密接觸,不僅為我國建立空間站打下基礎,也奠定了中國載人航天技術在世界上的一席之地,可謂“一吻定江山”。

在過了交會對接這一關后,空間站還會面臨其他危險。龐之浩說,在空間站的運行過程中,最大的威脅將來自空間碎片,其次是空間站本身是否運行正常,另外,太陽活動等太空天氣也將影響空間站的運動。國際空間站都有作為救生艙的飛船長期停留,以備航天員逃生。

神舟“三姐妹”相繼會天宮 據了解,我國在發射“天宮一號”后兩年內,將相繼發射神舟八號、神舟九號、神舟十號飛船 ,分別與“天宮一號”完成空間交會對接。按照計劃,年內發射的神舟八號是不載人的,神舟九號或者神舟十號可能載人。如果天宮一號發射成功,將標志著我國已經擁有建設初步空間站,即短期無人照料的空間站的能力。2015年前,再陸續發射“天宮二號”、“天宮三號”兩個空間實驗室 。按照規劃,我國真正意義上的載人空間站將在2020年前后建成。

中國工程院院士、原“神舟”號飛船總設計師戚發軔曾透露,在中國的載人航天“三步走”計劃中,我國最終要建設的是一個基本型空間站,它的規模不會超過國際空間站。基本型空間站大致包括一個核心艙、一架貨運飛船 、一架載人飛船和兩個用于實驗等功能的其他艙,總重量在100噸以下。其中的核心艙需長期有人駐守,能與各種實驗艙、載人飛船和貨運飛船對接。具備了20噸以上運載能力的火箭,才有資格發射核心艙。

為此,我國在海南文昌新建繼酒泉、太原、西昌之后的第四個航天發射場,主要承擔地球同步軌道衛星 、大質量極軌衛星 、大噸位空間站和深空探測衛星等航天器的發射任務。

中國進軍太空第一強國 空間交會對接技術和載人天地往返、出艙活動并稱載人航天的三大基本技術,可為長期運行的空間站提供物資補給和人員運輸服務,可為大型空間設施的建造和運行服務 。專家指出,為了體驗失重下的真實感受、居高臨下看地球 、看月球 ,不少人開始熱衷于太空旅游。而未來的月球旅行和太空漫步游都會越來越依賴于交會對接技術,不再需要用造價極高的大推力火箭把人們送上太空,而是用比較適中的火箭把旅行者和貨物分別送上太空就可以了,這樣增加了安全系數,也更加便宜。

專家介紹說,空間站被人們稱為“不落的航空母艦”,在太空中可以飛行幾年甚至十幾年。空間站可以開展地面無法進行的生命科學、材料科學等實驗 ,還可以進行對地觀測、天文觀測等,未來發展甚至還可以作為太空維修中心,比如哪個衛星壞了,從空間站派個人去修理,未來還將成為太空工廠、太空旅館。

“天宮一號”即將升空的消息早已被外國媒體所關注。《科學美國人》月刊網站日前發表題為“中國不久將發射首個太空實驗室‘天宮一號的文章稱,中國將從今年開始進行交會對接技術的早期測試;展望未來,中國計劃在10年后建成重60噸的空間站,那大概也是國際空間站計劃退役的時間。如果兩種情況發生,中國的空間站將成為事實上唯一的空間站。

而美國微軟全國廣播公司(MSNBC)報道稱,美國當局認為,中國的太空計劃成功實現后,中國就將成為全球太空第一強國。本版文據新華社等媒體整理

我國近期重大航天工程一覽圖 2007年至2020年發射30余顆“北斗”導航衛星并組網

2010年 發射“嫦娥二號”月球探測器

2011年 發射“天宮一號”目標飛行器

2011年至2012年發射神舟八號、九號和十號飛船

2012年 “夸父計劃”的衛星發射

2020年 建成中國自己的空間站

嫦娥三號擬于2013年前后飛天 嫦娥二號預計將飛到2012年年底 記者從國防科工局獲悉,嫦娥二號圓滿完成了預定任務,且超額完成拓展試驗任務,表現出色,預計將繞拉格朗日L2點飛行至2012年年底。月球應用科學首席科學家嚴俊21日向新華社記者詳解了嫦娥一號、二號、三號“三姐妹”肩負的基本任務。

“大姐”嫦娥一號:我國第一個月球探測衛星;首次開展月球科學探測;初步構建月球探測航天工程系統;為月球探測后續工程積累經驗。

“二姐”嫦娥二號:原本是“大姐”的備份星,經過適應性改造,成為探月工程二期的先導星,即“小妹”嫦娥三號的探路者。為嫦娥三號任務開展先行性實驗,提升月球探測能力;深化月球科學探測任務,提高探測精度;特別是對嫦娥三號任務的備選著陸區進行高精度成像,為后續月球探測工程進行技術準備,積累工程經驗。

“小妹”嫦娥三號:目前正處于初樣研制階段,正在進行大量試驗驗證工作,預計2013年前后發射。肩負著中國探測器首次實現地外天體著陸的重要使命(著陸器和巡視器月面軟著陸),并將在月球進行大量試驗驗證工作。

嫦娥一號2007年10月24日發射升空,在實際運行494天(其中環月482天)圓滿完成各項使命后,于2009年3月1日按預定計劃受控撞月。

“二姐”更加“神勇”。雖然設計壽命僅有半年,但2010年10月1日成功發射后,不僅獲取了世界上覆蓋最全、分辨率為7米的全月圖,而且成功傳回虹灣地區分辨率優于1.5米的圖像,完成工程設定科學目標。她還超額完成任務,完美通過相關拓展試驗。在月球背面、內側,不可視的情況下,用主發動機降軌,驗證自動控制系統、導航控制系統與主發動機之間的協同能力。

目前,嫦娥二號正在距離地球約170萬公里處與拉格朗日L2點“共舞”。據新華社

本報特派記者千里追天宮 9月20日,中國載人航天工程新聞發言人宣布,天宮一號將于9月27日至30日擇機發射。9月21日,本報特派記者劉延珉將趕赴酒泉衛星發射中心,現場見證“天宮一號”發射,并發回一手報道。

(來源:半島網-半島都市報) [編輯: 張珍珍]